“印之有纽,犹器之有盖,碑之有额,浮屠之有尖,亭榭楼台屋宇之有顶脊鸱甍也,制虽不同,其所以装整修饰而适于用则一。”

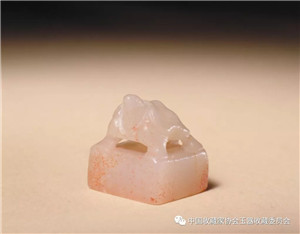

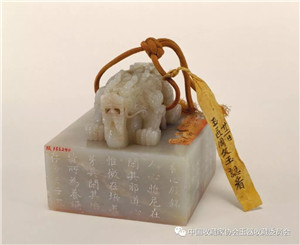

古人印玺随身携带;或佩于腰,或系于臂,因而就在印章顶部钻个圆孔,用绳子将它穿系起来。或者随其所好,在印顶刻上简单的形象,作为装饰,同时也有便于抓握把玩的作用。根据《说文解字》等文献的解释:印纽即玺印系带之处,系带为纤维质物,故以“系”为偏旁,因为玺印质地的区别,纽字又有从“金”为偏旁作“钮”,从“玉”为偏旁作“纽”者。

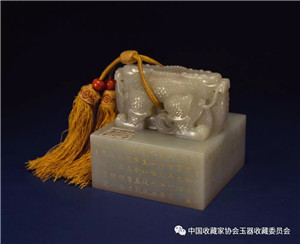

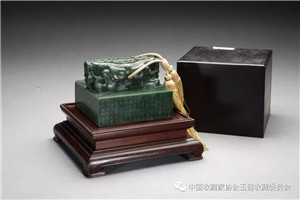

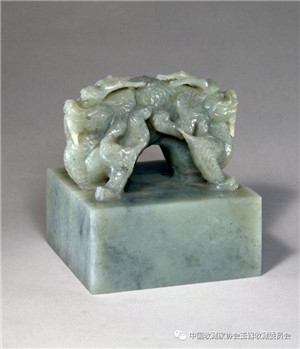

印纽在印章中主要起到“装整修饰”的作用,印纽的美是依靠艺术家的创作来彰显。好的印纽雕刻不仅本身极具审美趣味,更能够与玉的材质美相互映衬,达到天人合一的完美效果。

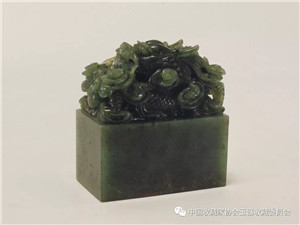

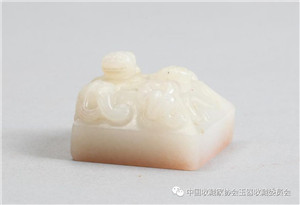

“印纽:秦汉印纽,有龟,有螭,有辟邪,有虎,有狮,有兽,有骆驼,有鱼,有凫、有兔、有钱、有坛、有瓦、有鼻,其纽用以别品级。近有以牙石作玲珑人物为纽者,虽奇巧可人,不过玩好,其典雅古朴则弗如古也。”

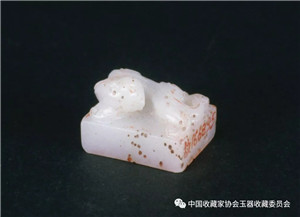

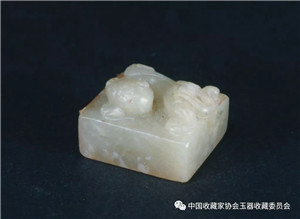

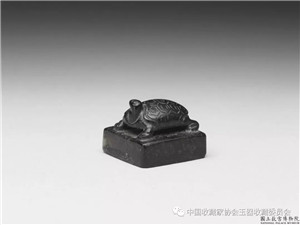

关于传统印纽的造型,历代流传下一定的形制,在众多印学作品中均有记录。早先的印章的印纽除了简单的台纽和坛纽之外,通常以动物为题材。在《汉旧仪》中就详细记载了从诸侯王到列侯再到不同品阶的官员所佩之印的印纽题材,其中列侯、丞相、太尉、前后左右将军等所佩之印均为龟纽。汉印的印纽之所以以龟纽居多,大约与大禹治水的传说有关。这些关于秦汉印章记载,大多说的是官印。

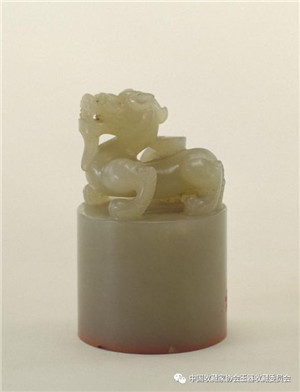

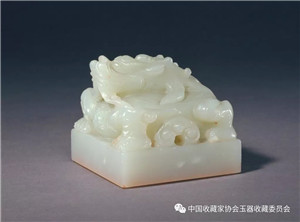

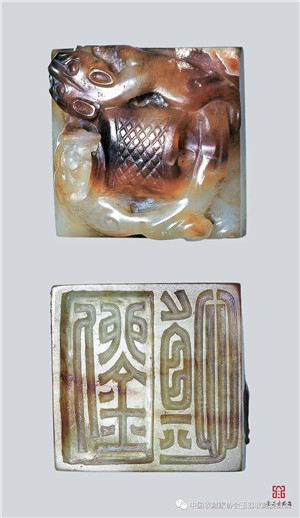

随着私印的增多以及印材的丰富,印纽的题材也越来越多,从盘螭纽、天禄纽、辟邪纽、虎纽、鱼纽等动物纽,再到人物纽、山水纽……不一而足,从明代甘旸《印章集说》可见,印纽形制虽多,依然以古代沿袭下来的坛纽、瓦纽、鼻纽、兽纽等为最受文人欣赏。

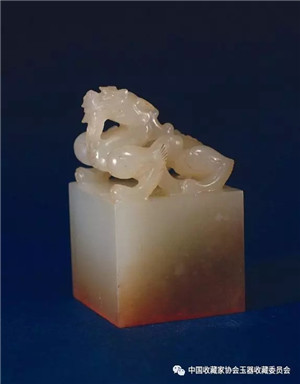

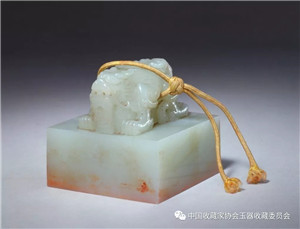

元 白玉龙纽押 故宫博物院藏

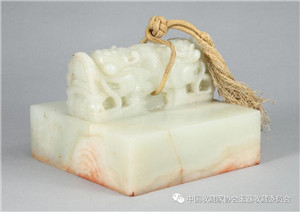

白玉螭纽“如如”玺 故宫博物院藏

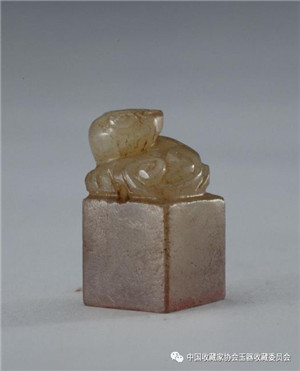

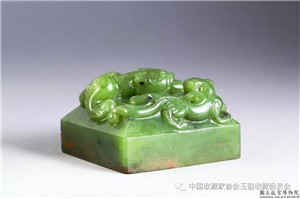

唐 青玉虎纽方章 故宫博物院藏

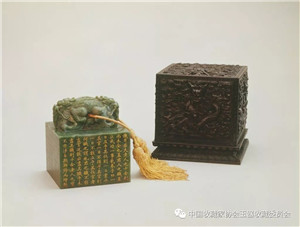

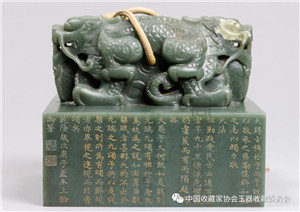

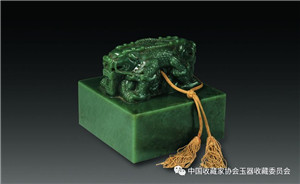

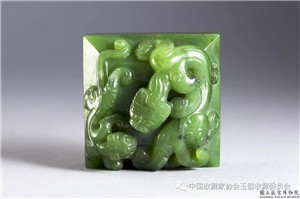

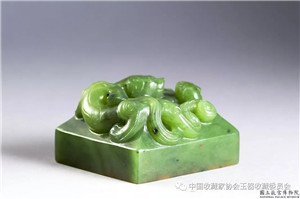

清乾隆 青玉“五经萃室”印 故宫博物院藏

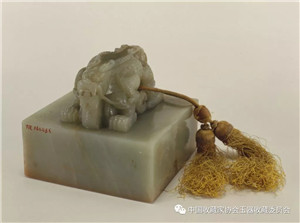

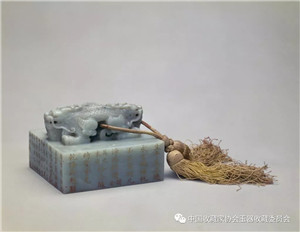

青玉兽纽“千潭月印”玺

清嘉庆 青玉蹲龙纽“毓庆宫”玺

清乾隆 青玉交龙纽“文渊阁宝”

清嘉庆 青玉云龙纽“传心基命”玺

清乾隆 白玉交龙纽“敬天勤民”玺

清嘉庆 青玉蹲龙纽“宝笈三编”玺

清乾隆 碧玉交龙纽“避暑山庄”玺

清乾隆 白玉螭纽“学诗堂”玺

清乾隆 青玉交龙纽“乾清宫宝

清嘉庆 青玉瑞兽纽“保泰持盈”玺

清雍正 白玉螭纽“掬水月在手”玺

汉 白玉羊纽“应衢”印

汉 白玉龟纽“绩平”印

清乾隆 碧玉龙纽“武功十全之宝”

清乾隆 碧玉交龙纽“四知书屋”玺

清乾隆 青玉交龙纽“养心殿宝”

清雍正 白玉螭纽“追逐其章”玺

清雍正 碧玉螭纽“爱竹学心虚”玺

清嘉庆 白玉螭纽“味余书室”玺

清早期 碧玉交龙纽“敕命之宝”

清早期 青玉交龙纽“制诰之宝”

清乾隆 碧玉交龙纽“戒得堂宝”

清乾隆 青玉交龙纽“纪恩堂”玺

清嘉庆 青玉蹲龙纽“知不足斋”玺

清乾隆 青玉交龙纽“文华殿宝”

清乾隆 碧玉交龙纽“心愿符初”玺

清嘉庆 青玉蹲龙纽“珠林三编”玺

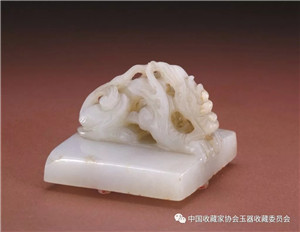

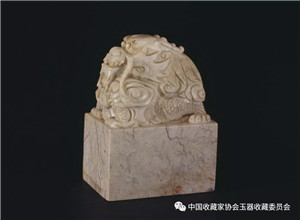

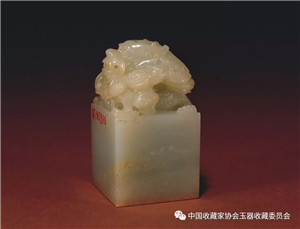

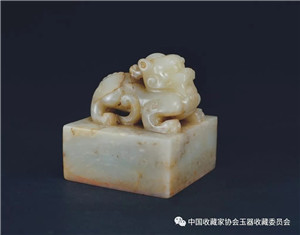

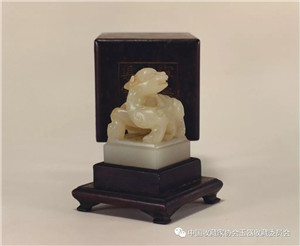

明 白玉兽纽“华阳君印”

明 白玉质兽纽“望诸君”印

明 青玉兽纽“安陵君印”

汉 青玉兽纽“刘先臣”印

清末 青玉交龙纽“宣统御览之宝”

明 青玉辟邪纽“中山王宝”印

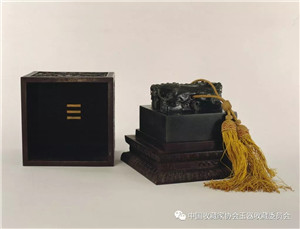

清早期 墨玉交龙纽“奉天法祖亲贤爱民”玺

清乾隆 碧玉交龙纽“十全老人之宝”

清乾隆 青玉交龙纽“归政仍训政”玺

清雍正 白玉螭纽“落花满地皆文章”玺

明 白玉兽纽“建安君”印

清乾隆 白玉交龙纽“太上皇帝之宝”

清嘉庆 青玉交龙纽“夙闻诗礼凛心传”玺

清同治 青玉交龙纽“慈安端裕皇太后之宝”

清乾隆 青玉交龙纽“五福五代堂宝”

清乾隆 青玉质瑞兽纽“即事多所欣”玺

清乾隆 碧玉交龙纽“八徵耄念之宝”

清早期 碧玉盘龙纽“皇帝奉天之宝”

清乾隆 碧玉盘龙纽“心清闻妙香”玺

清乾隆 碧玉交龙纽“古稀天子之宝”

清乾隆 白玉狮纽“宁寿宫续入石渠宝笈”玺

清早期 白玉盘龙纽“皇帝尊亲之宝”

清雍正 白玉螭纽“众花胜处松千尺”玺

清崇德 白玉盘龙纽“大清受命之宝”

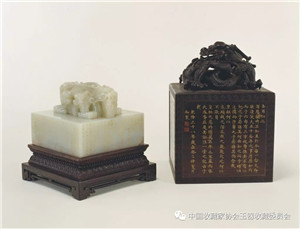

清 “宣宗成皇帝之宝”玉印 国家博物馆藏

清 “皇帝之宝”玉印 国家博物馆藏

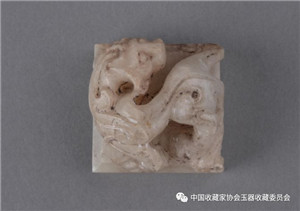

明 玉螭纽印 国家博物馆藏

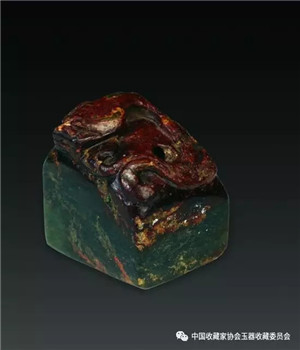

元 兽纽玉印 国家博物馆藏

唐 “中官府印”玉印 国家博物馆藏

西汉 螭虎纽方玉印 河北满城陵山一号汉墓

西汉 圆形蟠龙纽白玉印 河北满城陵山一号汉墓

西汉 螭虎纽方玉印 河北满城陵山一号汉墓

西汉早期 “刘慎”螭纽玉印

2006年出土于徐州市东郊上甸子村黑头山1号墓

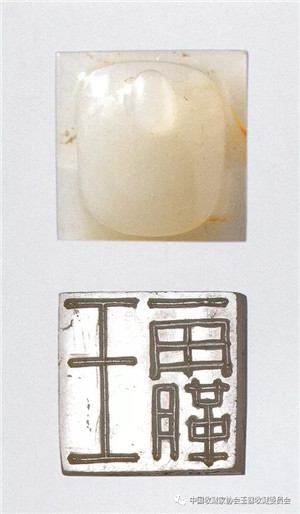

西汉“王霸”龟纽玉印 徐州大孤山2号墓出土

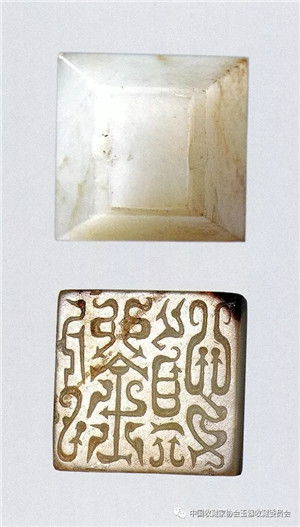

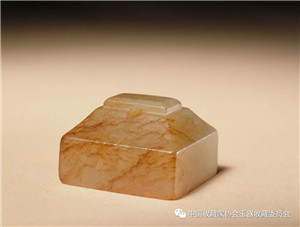

西汉 "刘慎”鸟虫书覆斗纽玉印

徐州黑头山汉墓出土

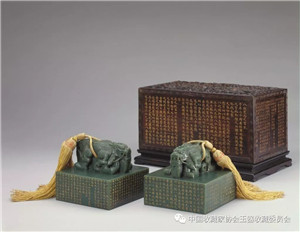

清乾隆 八徵耄念之宝玉印

国立故宫博物院藏

清乾隆 自强不息玉印

国立故宫博物院藏

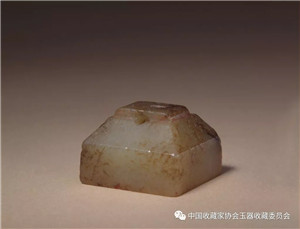

南宋至元 玉印 国立故宫博物院藏

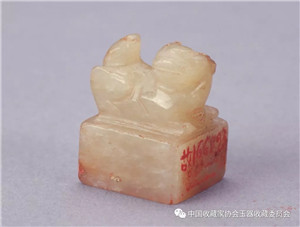

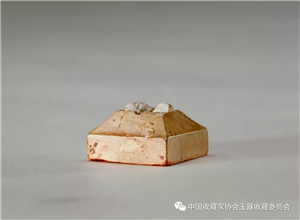

东汉 青玉鼻纽“杜元”印 故宫博物院藏

东汉 青玉鼻纽“尹让”印 故宫博物院藏

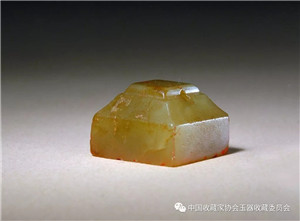

汉 黄玉鼻纽“王武”印 故宫博物院藏

汉 青玉鼻纽“苏意”印 故宫博物院藏

东汉 玉鼻纽“刘憙”印 故宫博物院藏

东汉 青玉鼻纽“妾徼”印

汉 青玉鼻纽“赵憙”印

汉 青玉鼻纽“妾繻”印

汉 青玉鼻纽“田莞”印

东汉 青玉鼻纽“王尊”印

东汉 白玉鼻纽“郭徹”印

东汉 青玉鼻纽“潘燕”印

东汉 墨玉鼻纽“杜安居”印

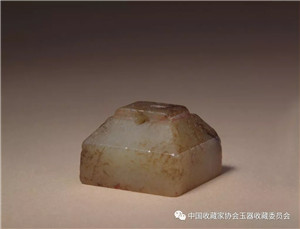

东汉 白玉瓦纽“张隆私印”

汉 青玉鼻纽“淳于蒲苏”印

汉 青玉鼻纽“赵婴隋”印

汉 白玉鼻纽“新成甲”印

东汉 黄玉鼻纽“陈毋伤印”

明 白玉瓦纽“南康王章”印

明 青玉鼻纽“元城王章”印

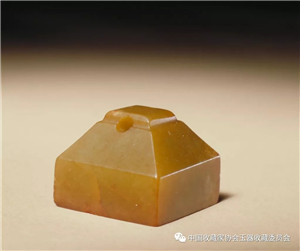

明 白玉覆斗纽“安平君”印

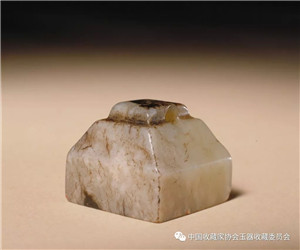

战国 “君之信玺”玉印 国家博物馆藏

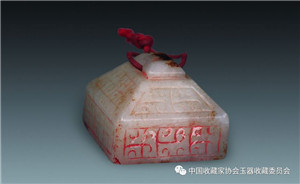

清 “笃恭殿宝”玉印 国家博物馆藏

秦 “公孙谷印”玉印 国家博物馆藏

汉 “刘安意”玉印 1946年河北省邯郸五里村汉墓出土

中国印章的纽式逐渐脱离了实用意义,而更多地转向了审美意义,历代的工匠为此倾注了大量的心力,使得中国古代玺印的纽置具有了独特的艺术价值,这对近现代的治印艺术、雕塑艺术等都产生了积极的影响。